孩子想转专业学医,家长该支持还是反对?理性评估 + 选对路径,帮孩子少走弯路

不少家长都会遇到这样的困惑:孩子突然提出想转专业学医,一边是孩子可能的热情与职业理想,一边是学医的高难度、长周期,到底该支持还是反对?其实,答案没有绝对的 “是” 或 “否”,关键在于帮孩子做好理性评估,再选对适合的路径。尤其是中医领域,很多人关注 “师承” 这条路,却不清楚耗时多久、有哪些坑 —— 今天就把这些问题拆透,给家长和孩子一份清晰的参考。

一、先别急着定对错:从 3 个维度判断孩子是否 “真准备好”

孩子想转医,未必是一时冲动,但也可能只看到 “医生稳定、有意义” 的一面,忽略了背后的辛苦。家长第一步要做的,不是直接同意或反对,而是帮孩子“戳破幻想、看清现实”,从 3 个维度判断他的准备是否扎实。

1. 动机:是 “一时热血” 还是 “真心愿意付出”?

很多孩子想学医,可能是被纪录片里医生救死扶伤的高光时刻打动,或是听人说 “医生铁饭碗”,但对“值夜班到凌晨”“背不完的知识点”“面对患者压力”这些日常一无所知。

家长可以陪孩子做两件事:

找身边的医护亲戚、朋友聊一聊,别只问 “医生好不好”,要问具体的:“你最累的一次工作是什么样?如果重新选,还会学医吗?”让孩子听到真实的 “另一面”;

翻一翻目标专业的培养方案,比如学中医要背几百个穴位、上百个方剂,学临床要啃《解剖学》《生理学》这些硬核教材,告诉孩子:“学医不是靠‘喜欢’就能坚持,得能扛住‘枯燥和压力’。”

如果孩子听完、看完后,还是觉得“帮人解决健康问题” 比辛苦更有意义,那这份动机才算 “立得住”;要是只是犹豫或打退堂鼓,就需要再冷静思考。

2. 基础:原专业的知识能不能 “接得上” 医学课?

医学对理科基础的要求不低,尤其是临床、中医这类直接和 “人” 打交道的专业。如果孩子原专业是文科,没学过高中生物、化学,转专业后学《生物化学》里的分子机制、《生理学》里的器官功能,很可能 “听不懂、跟不上”;就算是理科专业,比如从计算机转医,也要补 “人体解剖”“组织胚胎” 这些完全陌生的内容。

怎么测试?让孩子找本医学基础教材,比如《中医基础理论》的前两章,试着读一周,看看能不能理解 “阴阳五行和脏腑的关系”,能不能记住 “经络的基本概念”—— 如果读起来像 “看天书”,或者记不住专业术语,就要提醒他:“转专业后需要花比别人多 1-2 倍的时间补基础,你能接受吗?”

3. 成本:能不能接受 “比同龄人晚毕业、晚工作”?

学医本身就是“慢赛道”:临床医学本科要5 年,加上3 年规范化培训(规培),至少要8 年才能独立执业;如果转专业时需要 “降级”(比如从大二转到医学专业的大一),相当于比原来的同学多花1-2 年时间。

家长要和孩子算笔 “时间账”:“多花的这 1-3 年,你打算怎么安排?毕业时可能比朋友晚工作、晚赚钱,这些你能接受吗?”别让孩子只看到 “医生稳定” 的未来,却忽略了当下需要付出的 “时间成本”——理性的选择,必须包含对 “长期投入” 的认可。

二、选对路径少走弯路:3 条转医路,适配不同情况

如果评估后,孩子确实适合转专业学医,接下来就要选对路径 ——不同身份(在读本科生、毕业生、非在校生)对应的 “最优解” 不一样,盲目尝试很容易走坑。

1. 路径一:校内转专业 —— 适合 “还在读本科” 的孩子

这是最直接的方式,但有个前提:学校允许跨大类转医学专业。不同学校的要求差别很大:

有的学校明确“医学类专业不接受跨大类申请”(比如文科、工科不能转医);

有的学校允许转,但门槛极高:比如原专业绩点要排前 10%,还要通过生物、化学的笔试和面试;

还有的学校要求“降级就读”(比如从大二转去医学专业的大一,重新读 5 年)。

家长要陪孩子做两件关键事:

查学校教务处的《转专业管理办法》,重点圈出“医学类专业的申请条件”:是否接受跨学科、需要哪些前置课程成绩(比如是否要求高中生物、化学成绩,或大学已修的理科课程);

找往届 “成功转医学” 的学长学姐聊聊,问清楚“转过去后要补多少课程”“考试难度怎么样”—— 比如有个孩子从汉语言专业转中医,需要补修《医用化学》《正常人体解剖学》,每天要比同学多学 2-3 小时,这些 “实际情况” 比规定更重要,提前知道才能少踩坑。

2. 路径二:跨考医学研究生 —— 适合 “本科快毕业或已毕业” 的孩子

如果孩子已经快本科毕业,或者毕业后才想转医,跨考研究生是主要路径,但要注意一个 “关键限制”:多数院校的临床医学专硕(偏向临床实践)不接受非医学背景的学生跨考,只能考 “基础医学”(偏向科研)、“公共卫生”(偏向预防)或 “中医类专业”。

比如孩子原专业是生物工程,想考临床医学专硕,可能会发现很多学校的招生简章里明确写着“仅限医学类专业报考”;但如果考 “中医内科学硕”(偏向理论研究),部分学校是接受的。

备考时还要注意:医学研究生要考大量陌生知识,比如《病理学》里的疾病机制、《中医诊断学》里的 “望闻问切” 辨证方法,至少需要提前 1-2 年准备;有些学校还会加试 “医学伦理”“临床技能操作”,这些都要在报考前查清楚(直接看目标院校的研究生院官网,或打电话咨询招生办)。

3. 路径三:中医师承 / 成人教育 —— 适合 “非在校生或基础薄弱” 的孩子

很多中医爱好者会选 “师承” 这条路,但对政策、耗时不太清楚。2025 年中医师承政策有新调整,主要分两种,耗时和要求不同:

三年师承:需要找一位“副高以上职称”或“临床满 15 年”的中医导师,签订师承协议并在当地卫健委备案;学满3 年后,要考 “出师证”,拿到证后再实习 1 年,才能考 “中医助理医师证”(有了助理证,才能在导师指导下执业)。

五年师承:比三年师承更系统,毕业后可以直接考“中医专长医师证”—— 拿到这个证,就能在自己擅长的领域独立执业(比如专门调理脾胃、用针灸治疼痛),不用先考助理证,对想快速入行的人更友好。

如果孩子想通过 “成人教育”(比如成人高考、自考)提升医学学历,要注意一个 “关键规则”:2002 年 11 月以后入学的成人高等教育学历,只有 “入学前已经取得助理医师证,且专业和学历一致”,才能用来考执业医师证。简单说:如果孩子先通过师承考了助理医师,再读成人本科的中医专业,毕业后满5 年,才能用这个成人学历考执业医师;如果没助理证就直接读成人医科,毕业后学历可能没用,没法考执业证,这点一定要提前看清。

三、家长别当 “决策者”:做好这 3 件事,帮孩子理清方向

不管最后孩子选不选转医,家长的角色都不是 “拍板的人”,而是“帮孩子理清思路的引导者”。比起 “替他做决定”,更重要的是帮他看到选择的两面性,找到 “能落地、能坚持” 的路。

1. 一起列 “利弊清单”,避免冲动决策

找张纸,和孩子一起写下“转医的好处” 和 “转医的挑战”,再写下“不转医的好处” 和 “不转医的遗憾”。比如:

转医好处:职业有意义、就业相对稳定;挑战:时间长、压力大、要补基础;

不转医好处:不用从头学、毕业时间早;遗憾:可能以后后悔 “没追过医学梦”。

通过清单,孩子能直观看到 “选择的代价”,避免只盯着一面,做出冲动的决定。

2. 帮孩子 “拆解目标”,把 “大理想” 变成 “小任务”

如果孩子确定要转医,别让他只盯着 “考上研究生”“拿到执业证” 这些大目标 ——太遥远的目标容易让人焦虑,不如拆成一步步能实现的小任务:

比如走 “校内转专业”:先定“本学期绩点达到前 10%”的小目标,再规划“每周花 3 小时补高中生物、2 小时看医学入门书”;

比如走 “中医师承”:先查当地卫健委的“师承备案时间”,再帮孩子筛选合规的导师(可以查卫健委官网的 “合格导师名单”,避免找 “非正规导师” 踩坑),然后定“每月和导师学 2 次临床、背 50 个穴位”的小目标。

小任务能让人有 “获得感”,一步步推进,比 “盯着远方焦虑” 更有效。

3. 多关注 “心态”,比问 “成绩” 更重要

转专业后,孩子可能会因为 “基础差” 跟不上同学,或是因为 “每天学太久” 感到焦虑。这时候别只问 “今天学了多少”“考试怎么样”,可以换种方式:“今天有没有遇到难理解的知识点?咱们一起查查资料,或者问问学长?”“要是觉得累,就先歇半天,别硬扛。”

孩子需要的不是 “必须成功” 的压力,而是 “就算失败,也有人支持” 的底气。告诉他:“不管最后结果怎么样,只要你认真试过、能为自己的选择负责,就够了。”

其实,转专业学医从来不是 “一条道走到黑” 的选择,也没有 “绝对正确” 的答案。关键不是 “选对专业”,而是孩子是否做好了 “理性投入” 的准备 ——愿意为医学的辛苦付出时间,能接受长期的学习周期,也清楚自己要承担的责任。

作为家长,我们能做的,就是帮孩子看清现实、选对路径,然后陪着他一步步走下去。毕竟,能为自己的选择负责,比 “选对专业” 更能让他受益一生。

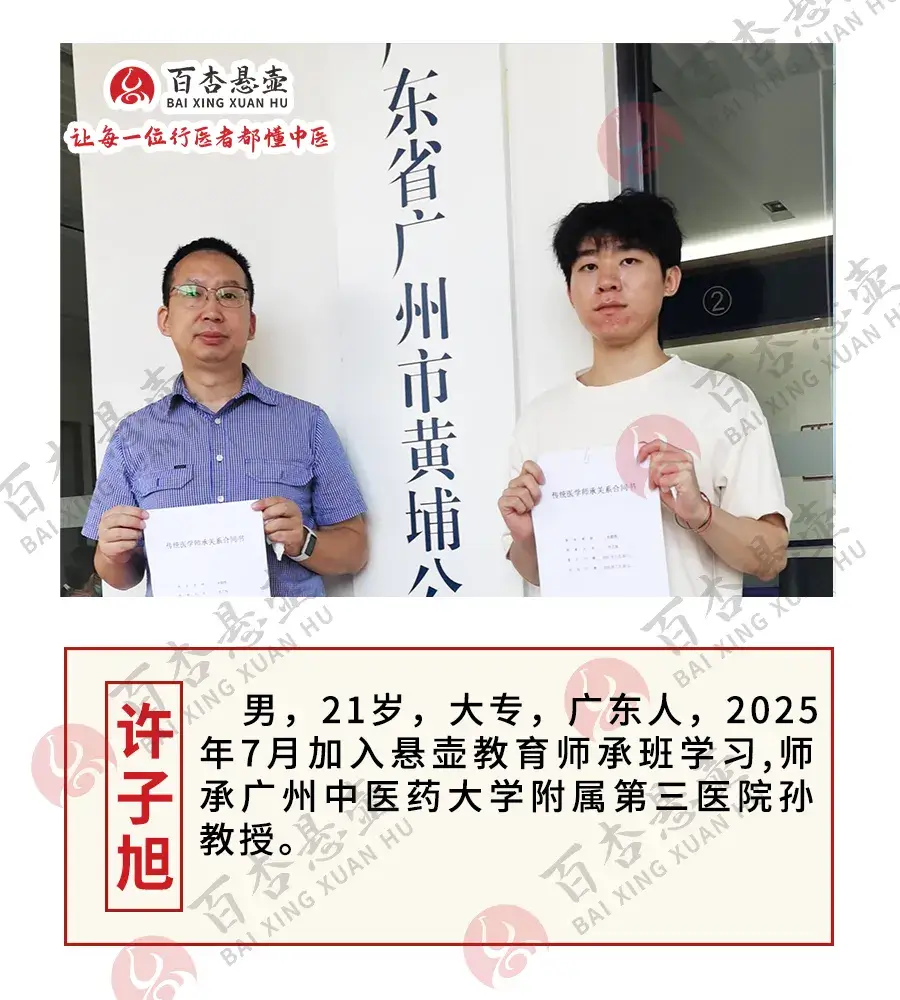

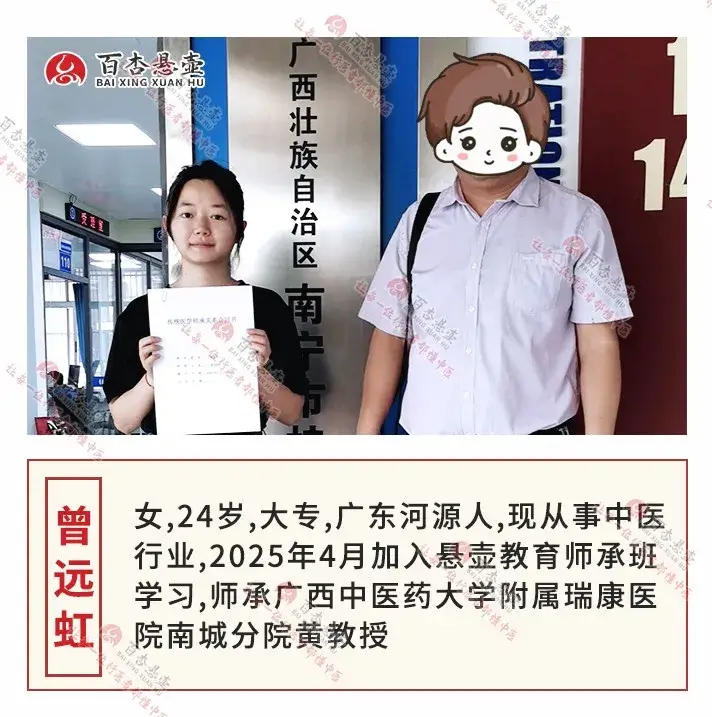

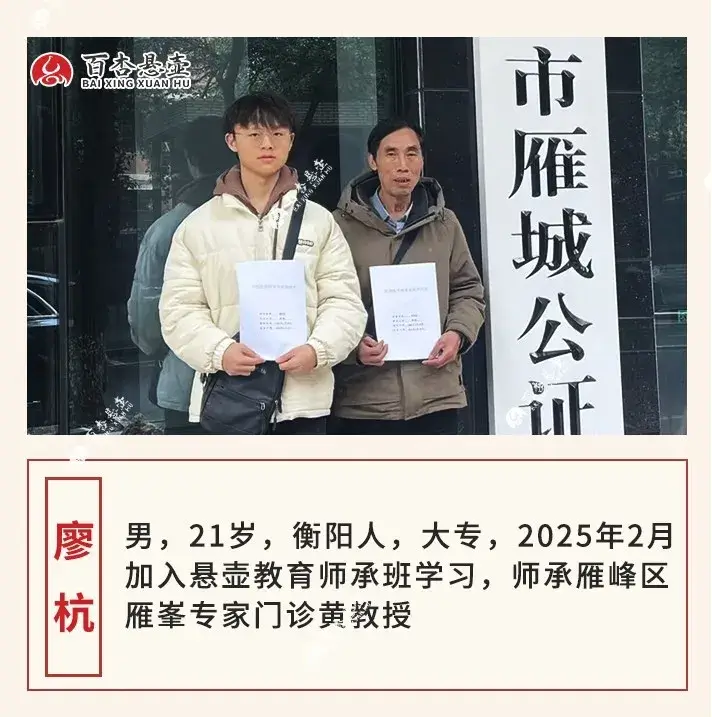

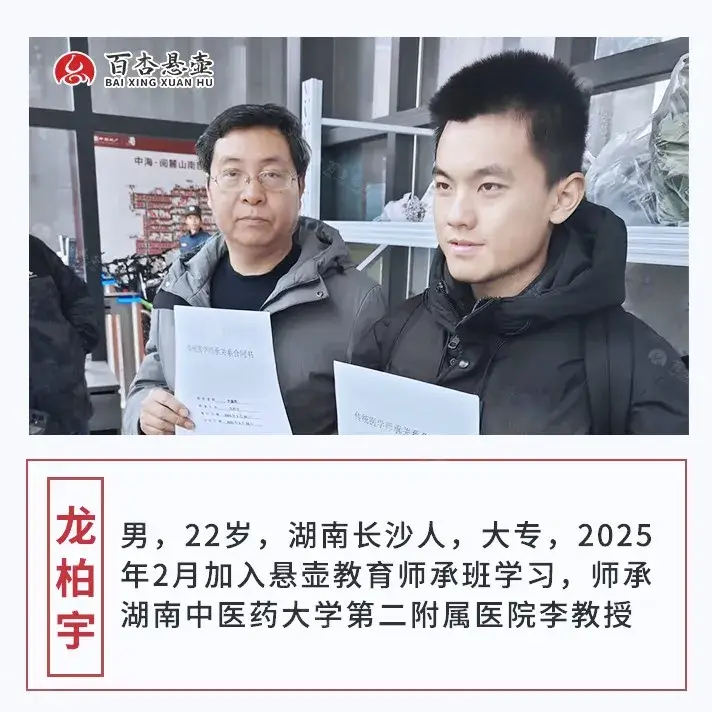

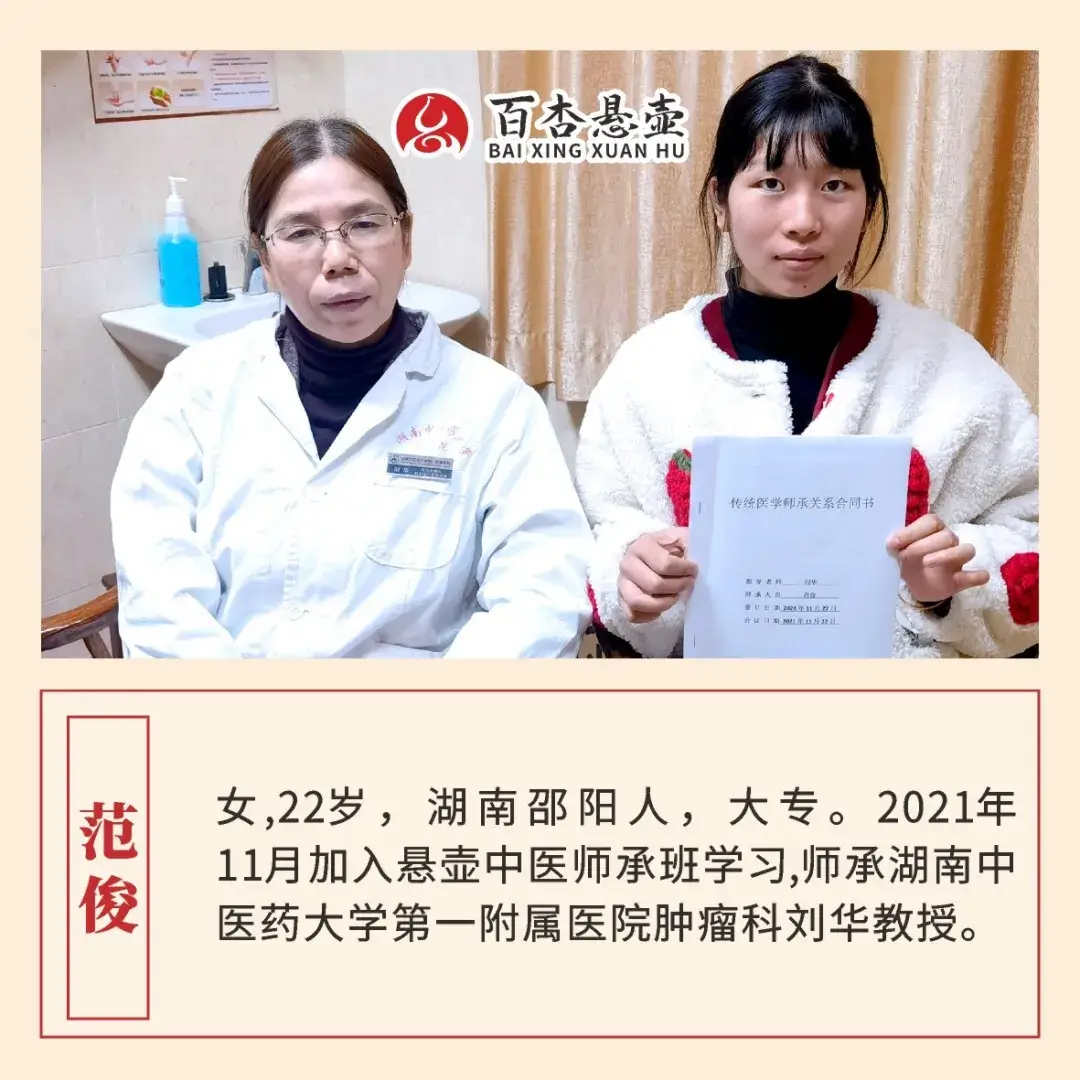

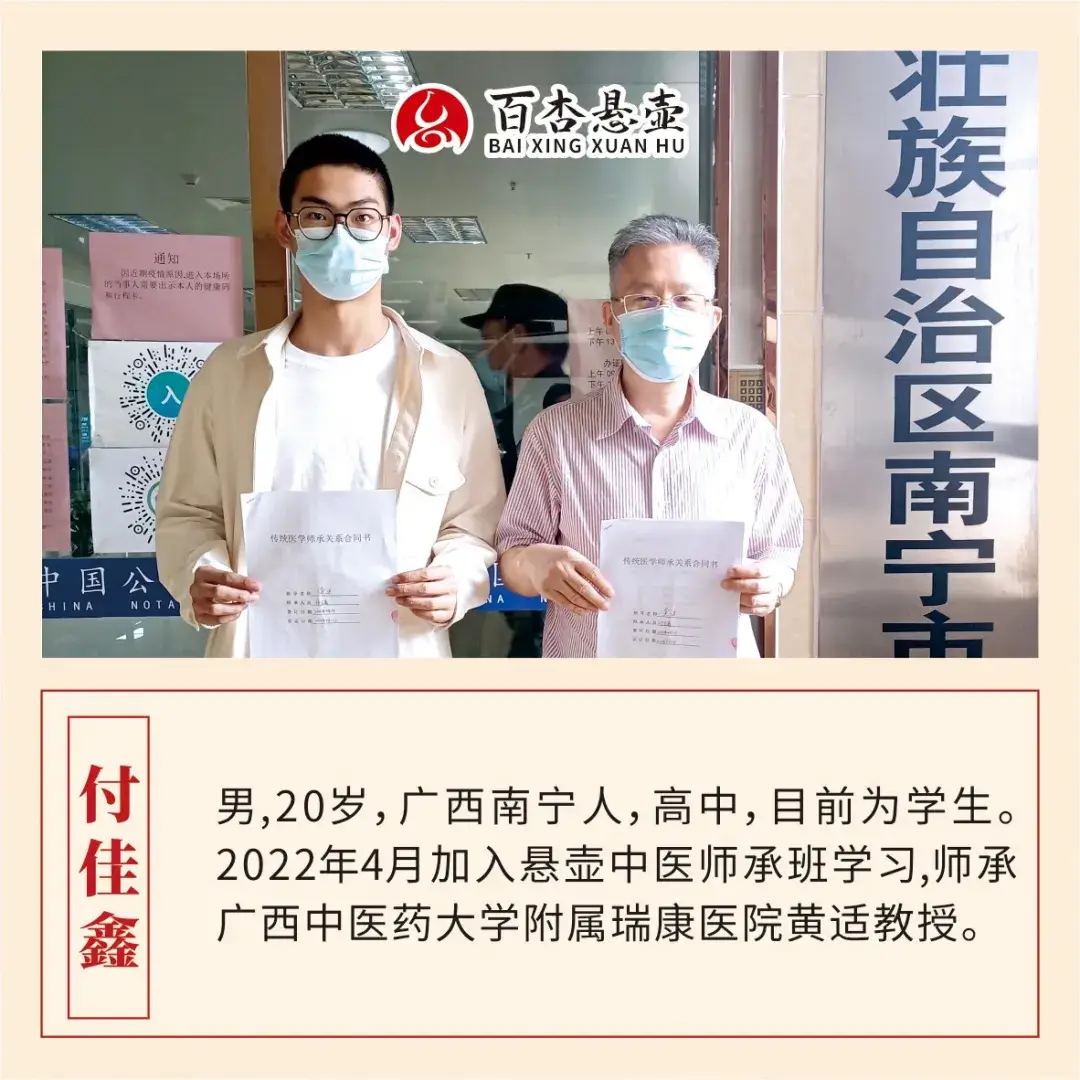

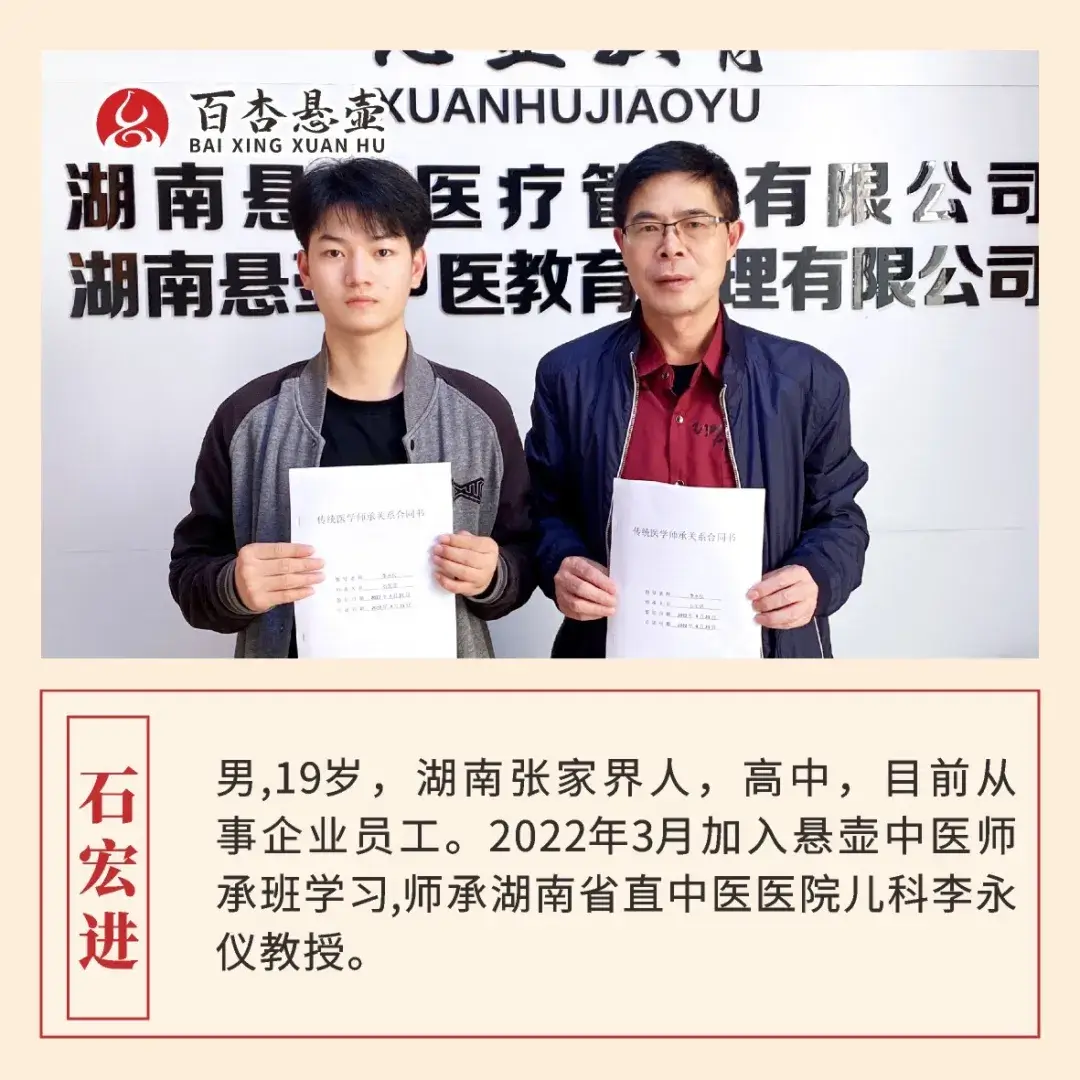

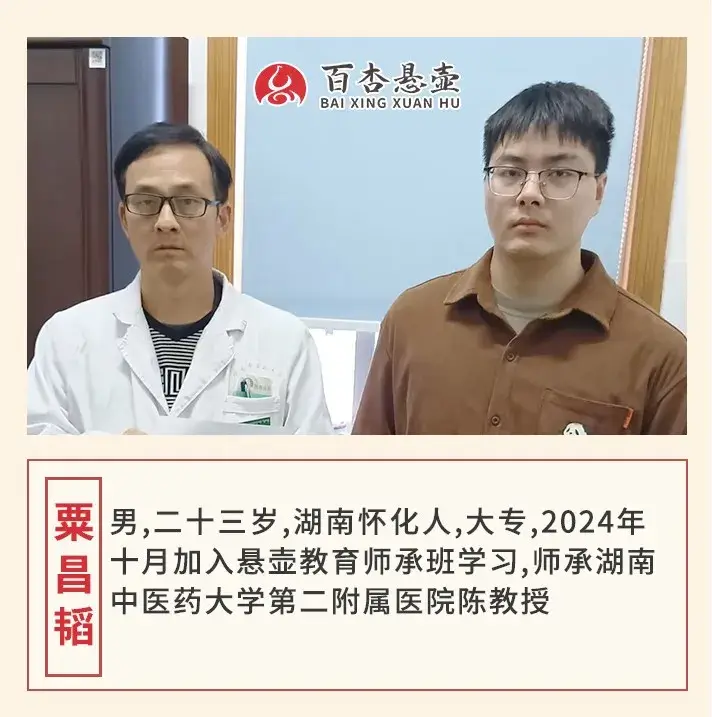

悬壶中医师承成功案例悬壶三年筑根基,不负韶华创佳绩

2019 年,22 岁的康子泽加入悬壶,正式开启三年制中医师承学医生涯。经过系统学习与实践积累,他于2022 年成功取得中医师承 “出师证”,为从医之路奠定关键基础;2024 年,他进一步突破,顺利通过助理医师资格考试,最终成为一名具备合法执业资质的助理医师,圆满完成从师承学员到基层医务工作者的成长跨越。

作者:悬壶中医教育

热门标签

热门标签

中医师承

中医师承 中医专长

中医专长 执业医考

执业医考 悬壶师资

悬壶师资 适宜技术

适宜技术 悬壶网校

悬壶网校 行业资讯

行业资讯 公司新闻

公司新闻 确有专长

确有专长 直播公开课

直播公开课 学历提升

学历提升

在线咨询

在线咨询