标签:

中医学习技巧

为什么说,中医将来是最好的职业?

1、中医是什么 中医是能治病的医学(医乃仁术)。除此之外,中医还是国学(中医是国学的一个重要分支,最接地气,最能为人民服务),是哲学(是关于生命的哲学),是道(是天地大道,中医最强调天地对人的影响,所谓天地规律,即是道的体现),是价值观(中医最具正能量,且最环保,最合乎自然法则),中医也是生活方式(是一种积极、向上、快乐、放松、宽容、平和、慈悲、感恩的生活方式)。 2、中医最接地气 中医是最接地气的医学。虽然说中医理论高大上,但中医的临床实践却简单方便,并不一定要在高楼大厦里。在田间,

哪些人适合走中医师承?

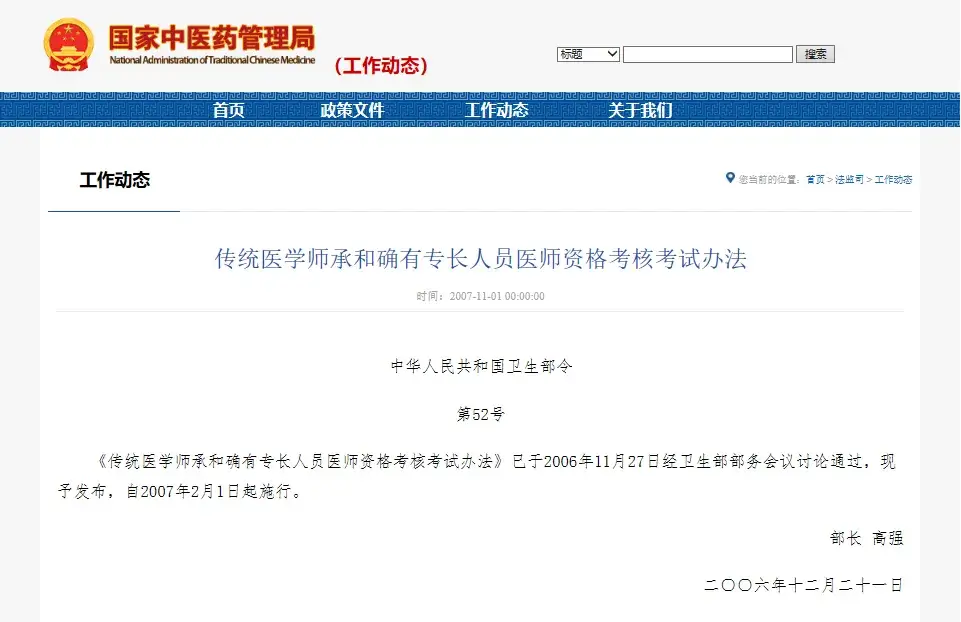

根据中华人民共和国卫生部令第52号《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》,以下是适合走中医师承的人群: 首先,对中医有浓厚兴趣和热爱的人适合走中医师承之路。因为中医师承是一种传统的中医教育方式,注重师徒传承,强调实践经验和个人领悟,需要学生具备较高的学习兴趣和自主学习能力。 其次,有志于从事中医临床、教育、科研等领域的人适合走中医师承之路。中医师承不仅可以让学生学习到中医理论知识,还可以通过跟随老师进行临床实践,锻炼临床技能和诊疗经验,为未来的职业发展打下坚实的基础。 第三

“2个要”,“7个多”,9个要点总结出中医师承学习经验

通过一年的跟师学习,我方明白老师陈主任默默地为我铺垫了一条开悟中医之路,当时自己并未明白,只是在刻苦钻研中医学。跟师学习患者比较多,常常白天跟老师看病,晚上自己钻研,坐公交车回到家已是九点多钟,看着满街的夜灯闪烁,川流不息的车辆,匆匆行走的路人,想着家中焦急等着吃饭的爱人,心中不免感叹,但一想到这一天跟师学习中我又明白了一个中医的道理,见识了一个新的疾病,加深了以前浅薄的看法,纠正了过去错误的认识,心中的欢喜及对老师的由衷感谢无以言表。 如今3年的跟师学习结束,自始至终,我认为跟师学习并不

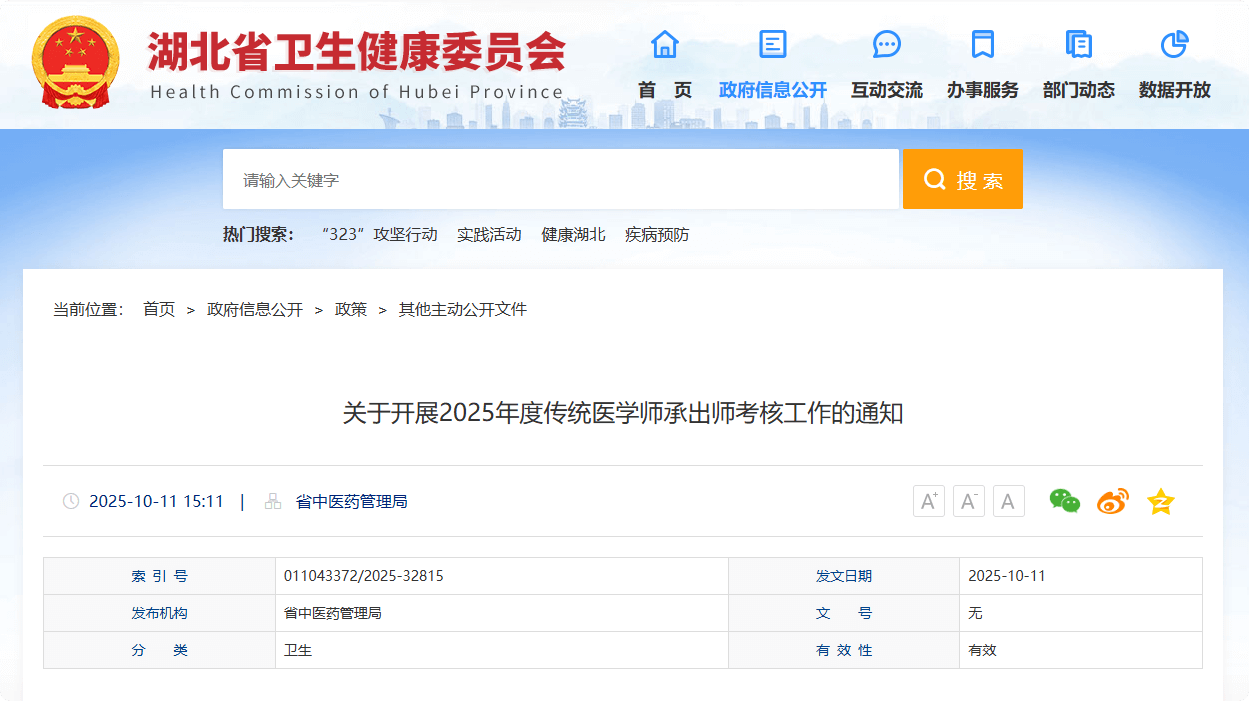

湖北省2025年度传统医学师承出师考核通知

各市、州中医药主管部门,湖北中医药大学: 根据我省2025年度传统医学师承出师考核工作计划,省中医药管理局将于10月中旬组织开展2025年度传统医学师承出师考核工作,现将有关事项通知如下: 一、考核人员 符合传统医学师承出师考核基本条件,2025年度报名通过资格审核并经公示的人员。 二、考核时间及地点 考核时间:2025年10月18日—19日 考核地点:湖北中医药大学昙华林校区 各考生的场次及时间安排以准考证信息为准。 三、打印准考证 考生于10月13日—18日,登录湖北卫生人

一位西医的分享:学习中医的心得体会

导读:这是一位西医出身的全科医生的投稿,他说:“中医总能在我最思路穷尽的时候,给我带来柳暗花明的惊喜。”作者的叙述很真实、很实在,好想借用“最强大脑”的广告语说一句:“让中医流行起来吧!” 学习中医心得体会:中西医结合,患者受益多 我是一名社区医院全科医师,最近两年参加了悬壶教育的中医师承面授班。通过三年的学习,我系统学习了中医学的全部理论知识,并与临床实践相结合,服务于广大患者,在患者得到切实疗效的同时,自己也收获了很多。下面结合实例谈谈我学习中医的心得体会。 一、中医扩展了我的临床

从0开始学中医,如何顺利考取中医执业资格证?

中医爱好者普遍面临着一些共同的问题:零基础学习中医不知从何入手?多年中医从业经验但却没有医师证,非法行医导致惶惶不可终日,只能为他人打工难以实现从业梦想,想要开设诊所但条件不符。 对于上述想要学习中医的朋友们来说,了解不同的考证路径非常重要。 国家为中医执业提供了多种途径,适合不同年龄段不同需求的人群。对于初、高中生,可以选择1+3或3+3的方式去报医学类专业的全日制学历,通过这种方式去考取医师资格。对于18岁以上0基础的朋友,师承的途径可能更适合。 不过,无论选择何种途径,理解中医的

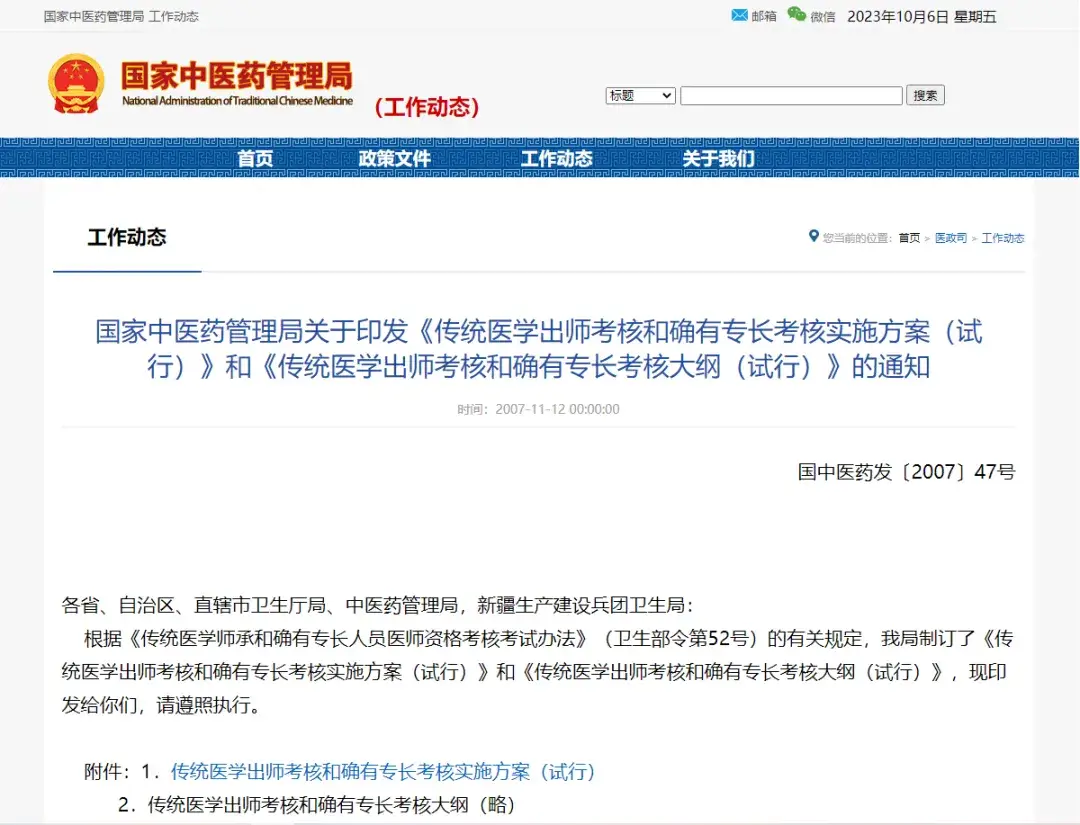

传统医学师承和确有专长人员临床实践技能考核

“传统医学师承和确有专长人员临床实践技能考核”,命题和考试流程将严格按照“国家中医药管理局”颁布的“传统医学出师考核和确有专长考核大纲”执行! 出师考核临床实践技能考核大纲 一、基本操作 (一)中医望诊、问诊、闻诊、切诊、推拿、拔罐等临床技术操作能力 (二)常用针灸穴位的掌握与临床应用能力 (三)常见急症的针灸技术应用能力 (四)针灸异常情况处理能力 二、临床答辩 (一)中医基础知识 1、中医基本理论知识(含中医经典有关内容); 2、中药的功效、应用、用法用量、使用注意等

全面解析传统医学师承和确有专长考试内容与备考指南

根据大纲文章的要求,传统医学师承和确有专长人员临床实践技能考核安排为“两站式测试”。下面悬壶为大家准备了传统医学师承和确有专长的考试内容与备考指南,希望对各位考生有所帮助。 第一站 中医基本操作 总计一 40分 一、中医四诊操作 适用对象:出师和确有专长通用(考试分数一 20分) (一)中医舌象识别 (10分) (二) 四诊操作 (10分) 二、针灸推拿操作 适用对象:出师和确有专长通用(考试分数— 10分) 三、常见急症针灸技术操作 适用对象:出师考核专用(考试分数一

33岁改行走中医师承,他说学中医真的很赚钱!

大家好,在悬壶教育官网后台私信里面,我们总是会收到来自众多中医爱好者们的各种提问,最近整理了一些问题。 决定把大家问的比较多的一些问题做一些简单的回答,比如说:“没基础学中医以后前景怎么样?”“30来岁学中医还可以吗?”“2025年了半路改行学中医还可以吗?” 还有比较直接一点的朋友直接就问了:“现在改行学中医能不能赚钱?” 我的答案是肯定的。 汪昂,年近40的时候,为了不去做官,开始学医,《汤头歌诀》就是他编的; 沈金鳌,40岁不中进士,开始专攻医学,在杂病和妇科方面成就很大;

中医师承基础!《中药学》到底说的哪些东西?该怎么学?

中医师承跟师课程有:《中医基础理论》、《中医诊断学》、《中药学》、《方剂学》、《针灸学》、《中医内科学》、《中医外科学》、《中医妇科学》、《中医儿科学》,共九门课程。 这是中医入门的一些基础课程,每门课程都蕴含大量的理论以及实践操作内容。 中药学是研究中药的基本理论和临床应用的学科,是中医药各专业的基础学科之一。 一个好中医,必定对中药了如指掌。 古人有云:用药如用兵。要不然就像带兵出战,不了解自己的士兵的特点,肯定无法打胜战。 《中药学》的课程内容包括中药、中药学的概念,中药的起

中医师承人员如何就业?

毛泽东主席曾赞誉中国医药学为博大精深的宝库,并强调其发掘与整理的重要性。而习近平主席更是将中医药视为解锁中华文明宝库的金钥匙,这一转变深刻体现了国家对中医药的日益重视。 随着我国经济步入新常态,中医药的发展也呈现出新的趋势。随着人民生活质量的提升和社会医疗体系的不断完善,公众对医疗健康的认识愈发深入,对医学人才的需求也愈发迫切,特别是对中医临床人才的需求更是持续攀升。 中医需求增长 消费市场的角度: 人们对中医药服务的需求呈现出爆炸式增长,无论是数量还是质量都呈现出显著的提升。需求的

湖北省2025年度传统医学师承出师考核通知

各市、州中医药主管部门,湖北中医药大学: 根据我省2025年度传统医学师承出师考核工作计划,省中医药管理局将于10月中旬组织开展2025年度传统医学师承出师考核工作,现将有关事项通知如下: 一、考核人员 符合传统医学师承出师考核基本条件,2025年度报名通过资格审核并经公示的人员。 二、考核时间及地点 考核时间:2025年10月18日—19日 考核地点:湖北中医药大学昙华林校区 各考生的场次及时间安排以准考证信息为准。 三、打印准考证 考生于10月13日—18日,登录湖北卫生人

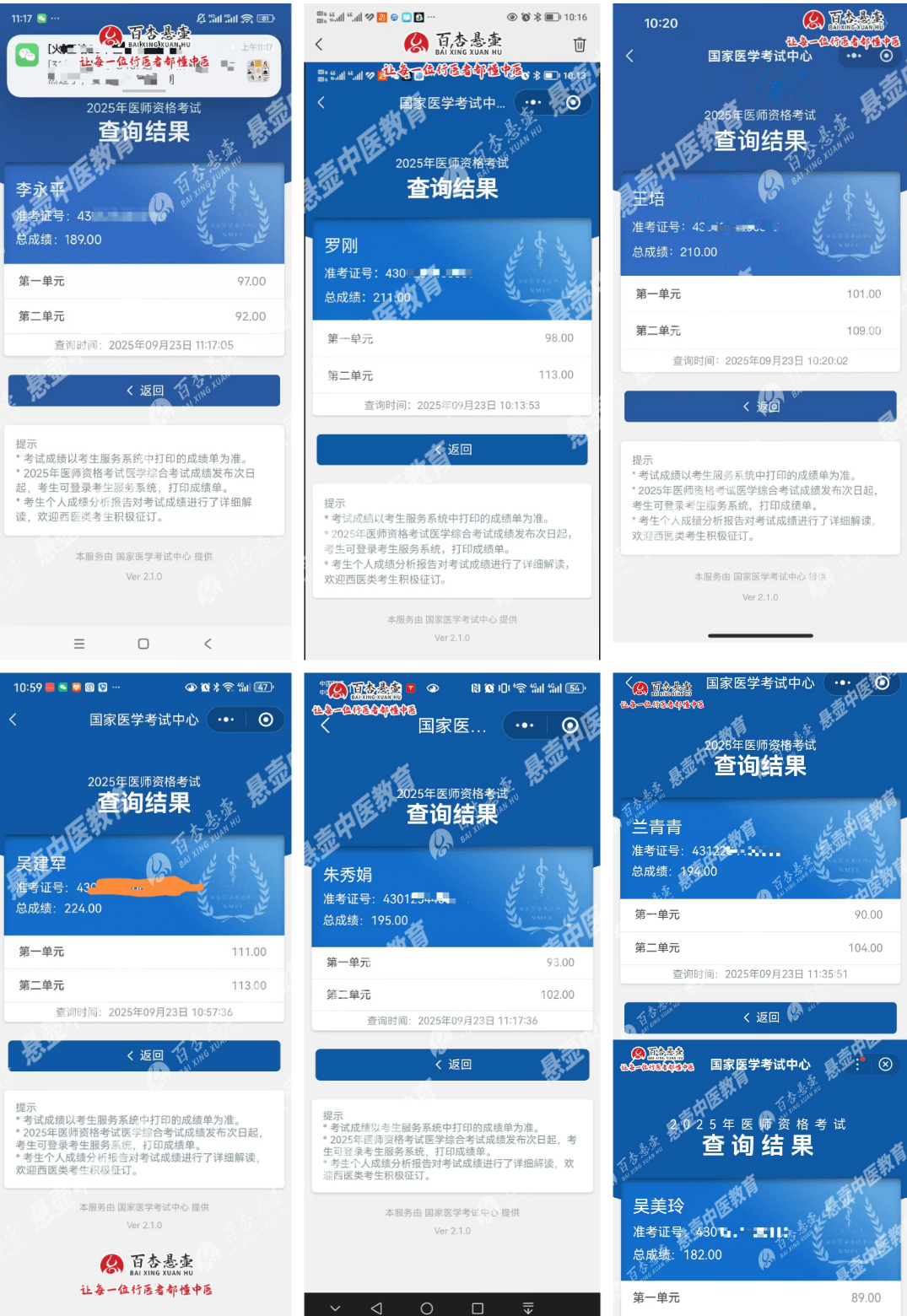

金秋传捷报:师承学子全员圆梦行医路

2025 年 9 月 23 日下午,悬壶教育教务办公室的喜讯如潮水般涌来 ——2020 级师承 1 班(面授班)李永平、罗刚、丁新辉、朱秀娟、吴美玲、王培、兰青青、吴建军等全体学员,纷纷向教务高老师发来捷报:他们全部通过 2025 年执业助理医师资格考试!随着最后一名学员成绩核验完毕,这个承载着 30 余名学子医者梦想的班级,正式创下“全员毕业、全员通关”的惊人战绩,助理医师考试通过率实现 100%。 名师筑根基:十三门课程锻造硬核实力 这份亮眼成绩的背后,是悬壶教育“名家授课 + 系统

河南许昌2025年度中医确有专长(老专长)考核通告

各县(市、区)卫生健康委,城乡一体化示范区社会事务管理中心、经济技术开发区法制与社会服务局、东城区卫健局: 依据《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》(卫生部第52号令,以下简称《考核办法》)和《关于进一步做好河南省中医师承和确有专长人员考核考试工作的通知》(豫卫中医医政函〔2025〕1号),结合我市实际,现就2025年度中医确有专长(老专长)人员考核工作相关事宜通告如下: 一、报名须知 (一)报名范围 许昌市全市范围内申请中医确有专长(老专长)考核人员。 (二)报

2025年辽宁省传统医学师承出师考核报名须知

一、报名条件 (一)按照原卫生部第52号令要求,已签订《传统医学师承关系合同书》,并经县级以上公证机关公证的师承人员。 (二)师承关系已经省卫生健康委备案满三年( 截止到2025年9月30日),且自公证之日起至2025年9月30日止连续跟师学习满3年,完成师承学习任务。 二、报名程序 (一)网上申报(2025年10月1日8:00-15日17:00)。 申请人登录辽宁省卫生健康服务中心官网,点击“2025年传统医学师承出师考核”飘窗,打开“传统医学师承人员(〇52师承)”系统进行报名。操

热门标签

热门标签

中医师承

中医师承 中医专长

中医专长 执业医考

执业医考 悬壶师资

悬壶师资 适宜技术

适宜技术 悬壶网校

悬壶网校 行业资讯

行业资讯 公司新闻

公司新闻 确有专长

确有专长 直播公开课

直播公开课 学历提升

学历提升

在线咨询

在线咨询