学中医不怵!自己梳理九大科思维导图,轻松理清知识逻辑

很多人觉得中医难学,根源在于知识点“散、杂、关联密”—— 九大科(中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、针灸学)看似独立,实则环环相扣,被动记现成资料容易 “记了就忘”。其实,自己动手梳理中医九大科思维导图,才是更轻松的学习方式:既能贴合自己的记忆习惯,又能在梳理过程中主动理清知识逻辑,把 “被动接收” 变成 “主动理解”,让中医学习从 “吃力” 变 “省力”。

一、为什么自己梳理思维导图,学中医更轻松?

现成的思维导图是别人的 “知识逻辑”,自己梳理则是把知识 “内化成自己的体系”:

梳理时会主动 “筛选重点”:比如学《中药学》时,你会自然记下自己总混淆的 “麻黄 vs 桂枝”“黄连 vs 黄芩”,而非被动接收所有内容,记忆负担更轻;

能直观 “打通知识关联”:比如梳理《方剂学》时,你会主动把 “桂枝汤” 和《中医基础理论》的 “风寒证”、《中医诊断学》的 “恶寒发热” 连起来,形成 “证 - 方 - 药” 的闭环,不用再单独死记;

后续复习 “针对性更强”:自己画的导图里,哪里标了 “问号”(没懂的点)、哪里画了 “星星”(常考点),一目了然,复习时能直接抓薄弱项,不用反复啃整本资料。

二、自己梳理中医九大科思维导图:分科目,抓核心,超简单

梳理不用追求 “画得好看”,重点是 “逻辑清晰、自己能懂”。按科目特点抓核心梳理方法,新手也能轻松上手:

1. 中医基础理论:从 “核心概念” 搭框架,先立 “根基”

中医基础是 “所有科目的源头”,梳理时用 “总 - 分” 结构,先抓 3 个核心模块,不贪多:

模块 1:阴阳五行(中医的 “底层逻辑”)

总纲:先写 “阴阳”“五行” 两个大分支;

细分 “阴阳”:再拆 “阴阳的关系”(对立、互根、消长、转化),每个关系旁写 1 个简单例子(如 “转化:寒极生热”),避免抽象;

细分 “五行”:拆 “五行对应(木 - 肝、火 - 心、土 - 脾、金 - 肺、水 - 肾)”“生克乘侮”,生克关系用 “箭头 + 文字”(如 “木→火:肝生心”“木克土:肝克脾”),乘侮标 “异常情况”(如 “木旺乘土:肝气太旺伤脾胃”)。

模块 2:精气血津液神(中医的 “物质基础”)

每个概念拆 “3点”:生成(如 “气:源于肾精 + 水谷 + 清气”)、分布(如 “血:循行于脉中”)、功能(如 “津液:濡养脏腑”),用短句代替长文,好记;

加 “关联线”:比如在 “气” 和 “血” 之间画箭头,标 “气能生血、血能载气”,理清二者关系。

模块 3:经络系统(中医的 “通道”)

重点抓 “十二经脉”:先写 “十二经脉总规律”(如 “手之三阴从胸走手,手之三阳从手走头”),再选 6 条常用经脉(如手太阴肺经、足阳明胃经),每条标 “走向 + 对应脏腑”,不用全记,先掌握核心。

2. 中医诊断学:“拆细节 + 建关联”,破解 “辨证难”

诊断学的核心是 “四诊合参” 和 “辨证”,梳理时避免堆内容,要 “拆成小模块,再连起来”:

第一步:拆 “四诊” 细节(先收集 “症状信息”)

望诊:重点记 “舌苔”“舌质”,比如 “舌苔 - 白苔(寒)、黄苔(热)”“舌质 - 淡白(血虚)、红绛(热盛)”,用 “关键词 + 括号备注”,不用记大段描述;

脉诊:挑 10 个常用脉(浮、沉、迟、数、虚、实、滑、涩、弦、紧),每个脉标 “特点 + 主病”(如 “浮脉:轻取即得→主表证”),不用贪多 28 脉。

第二步:建 “辨证” 关联(再把症状 “归类成证”)

先画 “八纲辨证”(寒、热、虚、实、表、里、阴、阳),每个纲旁写 “典型症状”(如 “寒证:怕冷、喜温、白苔”);

再画 “脏腑辨证”(肝、心、脾、肺、肾),每个脏腑拆 “常见证型”(如 “肝:肝气郁结、肝火上炎”),并和 “八纲” 连起来(如 “肝火上炎→热证、里证”);

加 “箭头”:比如 “舌苔黄 + 脉数 + 口渴→热证→对应脏腑证(如肺热)”,让 “症状 - 八纲 - 脏腑” 形成逻辑链。

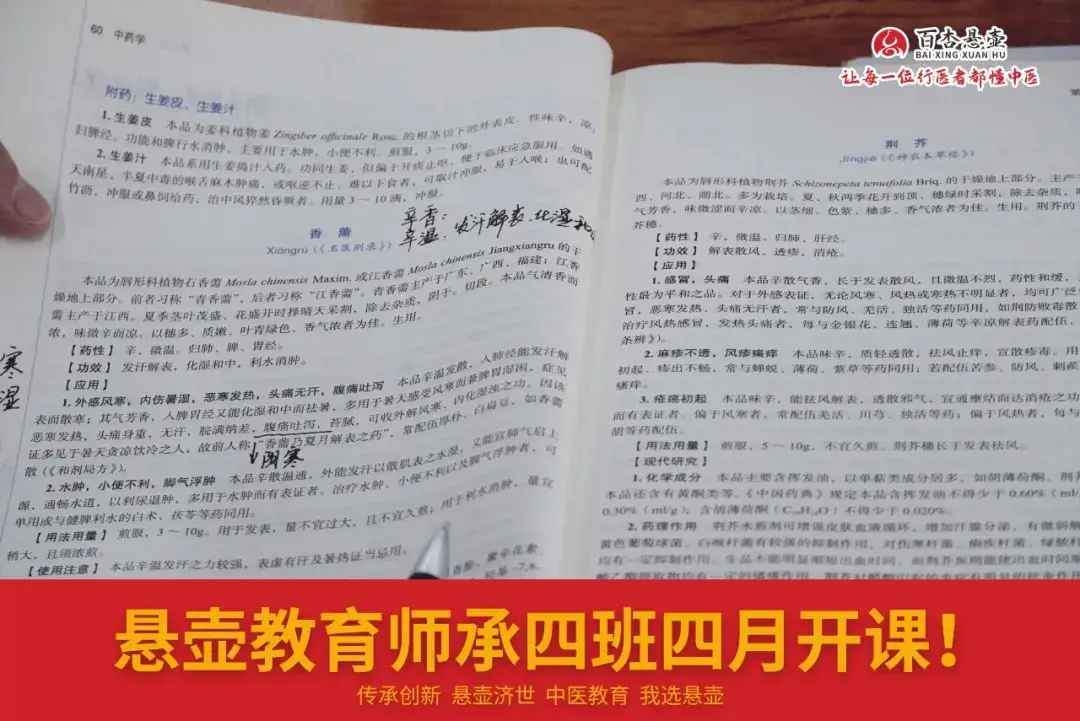

3. 中药学:按 “功效分类” 梳理,告别 “记药混”

中药学不用死记所有药,按 “功效” 分类梳理,重点记“共性 + 差异 + 禁忌”,轻松区分:

第一步:先分 “功效大类”(如解表药、清热药、活血化瘀药、补益药),每个大类标 “核心作用”(如 “解表药:治感冒”);

第二步:大类下拆 “小类 + 代表药”(每个小类选 2-3 个常用药,避免多而杂):

比如 “解表药” 拆 “辛温解表(麻黄、桂枝)”“辛凉解表(薄荷、金银花)”,每个药标 “关键特点”(如 “麻黄:发汗强,治风寒重证”“桂枝:发汗弱,还能温通经脉”);

“清热药” 拆 “清热泻火(石膏)”“清热燥湿(黄连)”“清热解毒(连翘)”,标 “对应热证”(如 “黄连:清胃火,治口舌生疮”)。

第三步:加 “实用备注”(记容易错的点):

配伍禁忌:在 “甘草” 旁标 “反甘遂、大戟”(十八反);

妊娠禁忌:在 “麝香” 旁标 “孕妇禁用”;

易混对比:画 “对比框”(如 “麻黄vs 桂枝:都治风寒,麻黄发汗强,桂枝能温通”)。

4. 方剂学:围绕 “治法 + 证型” 梳理,理解 “为什么这么配药”

方剂学不用死记 “药味组成”,梳理时抓 “治法→方剂→证型” 的逻辑,明白 “方从法出”:

第一步:按 “治法” 分大类(如解表剂、清热剂、温里剂、补益剂),每个大类标 “适用证型”(如 “解表剂:风寒 / 风热表证”);

第二步:大类下拆 “代表方剂”(每个治法选 3-4 个经典方,如 “解表剂” 选麻黄汤、桂枝汤、银翘散):

每个方剂标 “3 点”:组成(记核心药,如 “麻黄汤:麻黄、桂枝、甘草”,不用全记)、方解(标 “君药作用”,如 “麻黄:发汗解表”)、对应证型(如 “麻黄汤→风寒表实证:恶寒重、无汗”);

加 “变化关联”:比如在 “桂枝汤” 旁画箭头,标 “加葛根→葛根汤,治风寒 + 项背疼”,理解方剂怎么 “灵活变”。

第三步:连 “前面的科”:在方剂旁画虚线连到《中医诊断学》的 “证型”(如 “银翘散→风热表证:发热重、咽痛”),连到《中药学》的 “药”(如 “银翘散里的金银花、连翘→清热解表”),形成 “证 - 方 - 药” 闭环。

5. 临床四科(内、外、妇、儿):按 “病证” 梳理,学了能对应

临床四科贴近实用,梳理时按 “常见病证” 拆,重点记“怎么辨、怎么治”,不用记冷门内容:

中医内科学:按 “脏腑系统” 分(肺系、心系、脾胃系),每个系统拆 “常见病”(如肺系:咳嗽、哮喘);

每个病标 “3 点”:病因(如咳嗽:外感 / 内伤)、辨证分型(如外感咳嗽:风寒、风热)、治法方药(如风寒咳嗽→三拗汤);

画 “转化图”:比如 “外感咳嗽→(日久不愈)→内伤咳嗽”,标 “注意点”(如 “内伤咳嗽要补肺气”)。

中医外科学:抓 “常见病症 + 鉴别”,比如疮疡(痈、疽)、肛肠病(痔疮);

每个病症标 “特点”(如 “痈:红肿热痛明显,范围小”“疽:红肿轻,范围大”)、“外治法”(如痈:初期敷金黄膏);

画 “对比表”:把易混病症(如痈 vs 疽)放一起,标 “关键区别”,一眼分清。

中医妇科学:围绕 “经、带、胎、产”,重点记 “月经不调、带下病”;

比如 “月经不调” 拆 “分型”(血热、血瘀、气虚),每个分型标 “症状(如血热:经量多、色红)+ 治法(清热凉血)”;

加 “特殊备注”:如 “更年期月经不调→侧重补肝肾”,贴合不同人群。

中医儿科学:结合小儿 “脏腑娇嫩” 特点,记“常见病 + 简单护理”;

比如 “感冒” 拆 “风寒、风热”,标 “症状(如风热:发热重、流黄涕)+ 方药(小儿感冒宁糖浆)”;

加 “辅助疗法”:如 “发热→推天河水”,写清 “操作简单版”(从腕横纹推到肘横纹),实用又好记。

6. 针灸学:“经络 + 穴位 + 实操”,梳理出 “能用的干货”

针灸学不用记所有穴位,梳理时抓 “常用经络 + 重点穴位 + 实操要点”,避免抽象:

第一步:理 “常用经络”(选 6 条核心经络:手太阴肺经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、督脉、任脉);

每条经络标 “走向”(如 “督脉:从尾椎到头顶”)、“2-3 个常用穴位”(如督脉:百会、命门)。

第二步:拆 “穴位”(每个穴位标 “定位 + 功效”,用 “通俗说法”):

如 “合谷穴:手背第 2 掌骨中间→治头痛、牙痛”;

“足三里:膝盖下 3 指→健脾胃”,不用记专业解剖术语。

第三步:加 “实操小技巧”:

针刺异常:如 “晕针→立即起针,让患者平躺”;

常见病方案:如 “头痛→扎合谷 + 列缺”,标 “简单操作”(如 “合谷穴垂直扎”),学了能对应。

三、自己梳理思维导图的 3 个 “轻松小技巧”

新手不用怕 “梳理不好”,记住 3 个技巧,越梳越顺:

1. 用 “关键词” 代替长文:比如 “阴阳互根” 不用写 “阴阳双方相互依存、互为根本”,直接写 “阴阳互根:缺一不可(如无阳则阴无生)”,短句更易记;

2. 分阶段梳理,不贪快:先梳理 “中医基础理论 + 中医诊断学”(2 周),再梳理 “中药学 + 方剂学”(3 周),最后临床四科 + 针灸学,每周只梳 1-2 个模块,避免疲劳;

3. 及时 “补漏完善”:学新内容时,回头看旧导图 —— 比如学《方剂学》的 “麻黄汤”,发现之前《中药学》的 “麻黄” 没标 “发汗强”,就补上;遇到没懂的点,标上 “问号”,下次问老师或查资料,慢慢完善。

四、总结:自己梳理,是中医学习的 “减负钥匙”

中医学习的 “轻松”,不是 “少学内容”,而是 “掌握逻辑”。自己动手梳理九大科思维导图,本质是“主动把知识串成网”—— 梳理时的每一笔,都是在帮自己理清“为什么学、怎么用”,比被动记现成资料更省时间、记得更牢。不用追求完美,从最简单的 “中医基础理论” 开始,慢慢画、慢慢补,你会发现:中医知识不再是 “零散的点”,而是 “自己能掌控的体系”,学习自然越来越轻松。

作者:悬壶中医教育

热门标签

热门标签

中医师承

中医师承 中医专长

中医专长 执业医考

执业医考 悬壶师资

悬壶师资 适宜技术

适宜技术 悬壶网校

悬壶网校 行业资讯

行业资讯 公司新闻

公司新闻 确有专长

确有专长 直播公开课

直播公开课 学历提升

学历提升

在线咨询

在线咨询